La compasión es una de las virtudes humanas más celebradas a lo largo de la historia de la espiritualidad y la filosofía. Sin embargo, su comprensión no es uniforme. En particular, la forma en que se entiende y se practica la compasión dentro del catolicismo difiere profundamente de la que propone el budismo. Esta diferencia no es meramente doctrinal, sino que afecta al modo en que las personas entienden su relación con el otro y consigo mismas. En este contraste se revelan no solo dos modos de vivir la compasión, sino también dos cosmovisiones distintas sobre la existencia y la consciencia. Analicémoslas:

LA COMPASIÓN CRISTIANA: UN ACTO DE ENTREGA HACIA EL OTRO

En la tradición católica, la compasión es entendida como un acto de amor y misericordia hacia quien sufre. Es el movimiento de un alma hacia otra, una decisión de hacerse cargo del dolor ajeno y aliviarlo. Inspirada en la figura de Jesús —quien “tuvo compasión” de los enfermos, de los pobres, de los marginados—, la compasión en este marco se configura como un acto activo, dirigido desde un sujeto que da hacia un objeto que recibe. Esta relación asimétrica encarna una ética del cuidado, de la caridad, del servicio.

Este enfoque, sin embargo, puede quedar atrapado en una lógica dualista: quien compadece y quien es compadecido. Y desde ahí, aunque nazca del amor, puede consolidar una distancia entre el yo y el otro, entre el que ayuda y el que necesita ayuda. El riesgo aquí es que la compasión se convierta en un gesto, en una acción puntual, incluso ocasionalmente condescendiente, que no está anclada en la comprensión de la unidad, la falta de distancia entre los seres humanos en particular y los seres vivos en general.

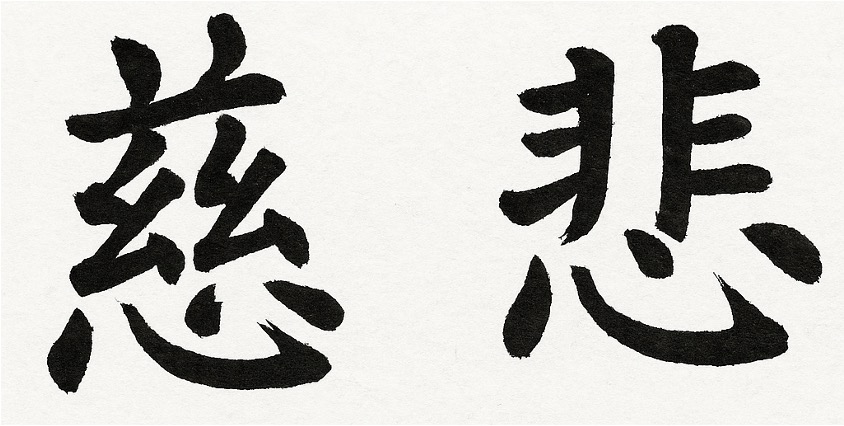

LA COMPASIÓN BUDISTA: FRUTO DEL DESPERTAR

En el budismo, la compasión (karuna) no es un acto deliberado que una persona ejercita hacia otra desde una posición separada. Es más bien una manifestación natural del entendimiento profundo de la interdependencia radical de todos los seres. Un entendimiento al que se le suele denominar “despertar”. Desde esta perspectiva, no hay una distancia real entre los seres vivos y, en consecuencia, entre quien sufre y quien comprende este sufrimiento. No hay “el otro”. Todas y todos somos gotas de un mismo océano. El sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos. Aliviar el sufrimiento no es un gesto generoso, sino un acto inevitable cuando se ha comprendido la verdad fundamental de la unidad de la existencia.

El despertar (bodhi) no es un estadio moral, sino ontológico. No se trata de “ser más bueno”, sino de ver con claridad, libre de los marcos conceptuales que orientan nuestra comprensión de nosotros mismos y del universo. Cuando uno se da verdaderamente cuenta de que todos los seres somos expresiones de una misma conciencia, entonces no se puede sino actuar con compasión. Esto no es un esfuerzo, sino una consecuencia. La compasión no es una opción ética, es la respuesta natural de la sabiduría.

En cierto modo, en la época de Sakyamuni ya se intuyó lo que actualmente se apunta desde la física cuántica: que la separación entre los seres es una ilusión y que todo lo que existe, está profundamente interrelacionado, por no decir que forma parte de un todo común. Esa comprensión de unidad no se construye, se revela.

UN TÉRMINO EQUÍVOCO

Esta disparidad de perspectivas se manifiesta especialmente entre los practicantes budistas occidentales, muchos de ellos formados en tradiciones cristianas. Cuando se utiliza el término “compasión”, es inevitable que se activen asociaciones semánticas con la compasión cristiana que dificultan el acceso al concepto budista. Esta confusión se traduce en una forma errónea de transmitirlo y en gestos “compasivos” que, aunque pretenden nacer de una lógica budista, emergen de una fuente cristiana.

La compasión en el budismo no es algo que se practica para despertar, sino lo que resulta cuando uno despierta. La emoción que brota de esa visión, íntima e irrefutable, es la compasión. No hacia los demás, sino hacia nosotros mismos en todas nuestras formas.

Lo que aquí se describe no es una idea nueva: el maestro Dōgen lo formuló hace siglos en el Shōbōgenzō:

“Estudiar la Vía es estudiarse a sí mismo.

Estudiarse a sí mismo es olvidarse de sí mismo.

Olvidarse de sí mismo es recibir la iluminación de todas las existencias.

Recibir la iluminación de todas las existencias es apartar las barreras entre uno mismo y los demás.”

Así, la compasión no nace de un acto voluntarista ni de una virtud que ejercitamos, sino de la comprensión profunda de que no existe una barrera real entre el yo y los otros.

HACIA UNA DIDÁCTICA DEL TÉRMINO

Frente a esta confusión, se hace necesario un enfoque didáctico más consciente y preciso en la transmisión del término «compasión» dentro de las prácticas budistas, especialmente en contextos occidentales. Muchas personas que se acercan al budismo lo hacen desde una matriz educativa cristiana —a menudo sin haberlo explicitado— y es por ello que el significado del término «compasión» arrastra consigo un imaginario moral, voluntarista y jerárquico difícil de desmontar si no se aborda desde el principio.

Este sesgo educacional no es un obstáculo menor: condiciona profundamente la forma en que se comprende y se aplica la práctica budista y puede desvirtuar el corazón mismo de su enseñanza. Si se mantiene intacta la lógica cristiana —la compasión como virtud que se ejerce — se invierte, en realidad, la lógica budista, donde la compasión no es causa del despertar, sino su consecuencia natural.

Por ello, una didáctica clara del término debería invertir de forma explícita esta relación de causalidad. No se trata de fomentar actos compasivos para alcanzar la iluminación, sino de cultivar las condiciones del despertar —como la atención plena, el olvido de sí y la ecuanimidad— para que la compasión emerja, por sí sola, sin esfuerzo. Solo cuando esta secuencia se comprende profundamente puede liberarse el término de las capas culturales que lo rodean y permitir que florezca en su sentido más auténtico.

Educar en esta distinción es fundamental para evitar que la práctica se convierta en una capa de barniz sobre patrones antiguos.

© 2026 Kai's. Todos los derechos reservados.

La reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial, de este contenido queda prohibida si no se cita expresamente su procedencia.